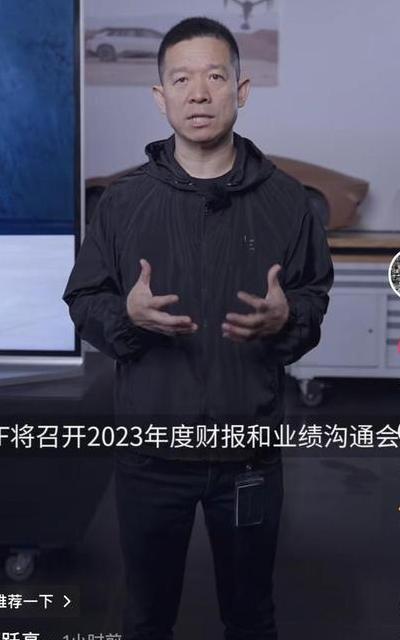

从北大才子到AI领军人:李彦宏的传奇人生与超链分析专利成就

从北大才子到AI领军人

1991年,北京火车站,一位身负行囊的青年紧握着北大的录取通知书,眼中流露出对信息检索技术的浓厚兴趣。三十四年过去,那位昔日的布法罗纽约州立大学博士生,如今正率领百度在全球AI竞技场上与谷歌、微软进行技术较量。李彦宏作为中国互联网领域的先驱者之一,他的人生历程宛如一块多面镜,映射出我国科技行业从模仿借鉴到独立创新的演变历程。

超链分析专利改变搜索引擎规则

在硅谷道琼斯子公司供职期间,李彦宏研发的“超链分析技术”专利,首次将网页品质和链接数量引入排序算法之中。这项技术为现代搜索引擎的构建奠定了基础,其问世时间比谷歌的算法提前了两年。在华尔街日报的报道中,提及这位中国工程师的办公桌上总是堆满了《信息论》和《概率统计》等领域的专业书籍。

2000年,李彦宏带着这项专利技术回到了祖国,并在北大资源宾馆租下了两间办公室。据早期团队成员回忆,当时李彦宏会亲自对服务器进行调试,穿梭在机柜间时,他总是不停地自言自语。技术信仰“四个字”体现了对核心技术的执着追求,正因如此,百度在2002年推出的“闪电计划”中,才首次实现了中文搜索响应速度的突破,达到了1秒以内。

All in AI的战略转折点

2013年,百度世界大会举行之际,李彦宏首次向大家展示了语音识别技术的准确率已超过90%。当时,台下的观众们误以为这只是一段预先录制的演示。这一现象引起了媒体的关注,并被他们戏称为“奇迹”。破晓时刻该节点的设立,意味着百度每年将15%的营业额用于人工智能的研究开发。随着深度实验室的创立,百度在2016年便达到了人脸识别LFW测试99.7%的精确度。

2023年百度AI开发者盛会上,文心大模型现场创作七言绝句的展示引起了广泛关注。这一壮举背后,是李彦宏一贯坚持的压强式投入策略上,百度坚持了十年以上的研发投入,其比例始终保持在20%以上,即便是在股价相对低落的时候,这种投入也没有被削弱。目前,百度的AI专利申请数量已经连续五年稳居全球前三位。

无人驾驶的破局者思维

特斯拉还在对L2级辅助驾驶进行改进之际,百度已经在2024年于武汉全境推出了无人驾驶出租车商业化服务。李彦宏曾在内部讨论中提及,换道超车这个战略的特点是:我们决定不再采取逐步追赶特斯拉的方式,而是直接着手研发L4级别的自动驾驶技术。根据北京亦庄的测试数据,系统在处理我国复杂道路状况时的决策准确率高达99.99%。

该策略一度在董事会中激起一番热议。据知情人士透露,李彦宏凭借三组关键数据来说服了持不同意见的人:我国每日交通事故的死亡人数、网约车司机的劳动力成本走势,以及车联网5G基站的普及进展。到了2025年,平台已成功吸引了全球超过210家合作伙伴。

技术理想主义的商业实践

在2024年亚布力论坛上,李彦宏提出「AI原生应用在探讨这一概念之际,众多企业家正热议降低成本和提升效率。然而,他坚信,真正的技术革新并非仅仅是对现有流程的优化,而是对商业模式的彻底重塑。百度推出的AI数字人直播平台,现已助力十万商家成功将带货成本削减至原来的三成。

这种创新的思维方式来源于他独有的决策模式。据了解,李彦宏身边的几位高管透露,他办公室的公告板上始终挂着三个关键问题:这项技术在未来五年内是否依然具有价值?它是否能够构建起一道生态壁垒?其社会效益是否超越了商业利益?正是基于这样的思考模式,百度在云计算领域实现了追赶并超越,到2025年第一季度,其增长速度更是高达67%。

企业家精神的代际进化

与前辈们相比,李彦宏鲜少涉足饭局应酬场合。他的周末时光多在研发中心度过,近期还被目击亲自检验文心一言的代码生成功能。这种工程师CEO该企业具备独特属性,因而成为为数不多的既拥有C9高校科学家比例达到35%,又拥有35岁以下员工比例高达58%的科技公司。

在2025年斯坦福大学的演讲中,他特别强调「硬科技创业这是一个时代的机遇:算法正成为新时代的能源,中国工程师应勇敢地确立技术规范。这句话被铭刻在百度科技园新近竣工的创新纪念石碑上,碑旁还展示了2000至2025年间关键技术的突破时间线。

未来十年的技术哲学

当有人询问人工智能是否可能取代人类时,李彦宏的回答总是充满了辩证色彩:蒸汽机曾解放了人们的体力劳动,而AI将会释放人们的脑力,然而,人类始终需要来确立价值判断的基准。这种观点在他的新书《智能进化》中得到了系统性的阐述,书中明确提出了——三位一体」原则:技术创新、商业落地、伦理约束必须同步进化。

2023年,GPT引发了全球的担忧,他作为先锋,促成了人工智能伦理委员会的建立。该委员会发布的《生成式AI应用指南》,后来成为了工信部制定行业标准的关键依据。这也可能是2025年全球AI领导人评选中,李彦宏能够同时荣获「最具远见奖」和「社会责任奖」的原因之一。

在使用智能搜索、自动驾驶等日常科技带来的便利时,我们是否曾想过支撑这些技术的背后,是一场持续了二十五年的技术探索之旅?在人工智能定义世界的今天,我们该如何看待中国企业家在技术理想与商业现实之间的平衡?期待您的观点分享。